Tidak hanya di Amerika, kekerasan seksual di kampus juga marak di Indonesia

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus dikarenakan nihilnya perspektif gender dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual baik di lingkungan akademik perguruan tinggi maupun aparat hukum.

www.shutterstock.com

Nuresti Tristya Astarina, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)

Lambannya penanganan kasus kekerasan seksual di universitas-universitas menunjukkan sebuah ironi. Kampus yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik masyarakat justru terkesan tidak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dengan membiarkan mereka lepas dari hukuman.

Tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual inilah yang mengakibatkan tingginya kasus kekerasan seksual di universitas.

Di Amerika, pada 2017, badan keamanan federal menemukan adanya 344 kasus kekerasan seksual di 242 institusi pendidikan tinggi..

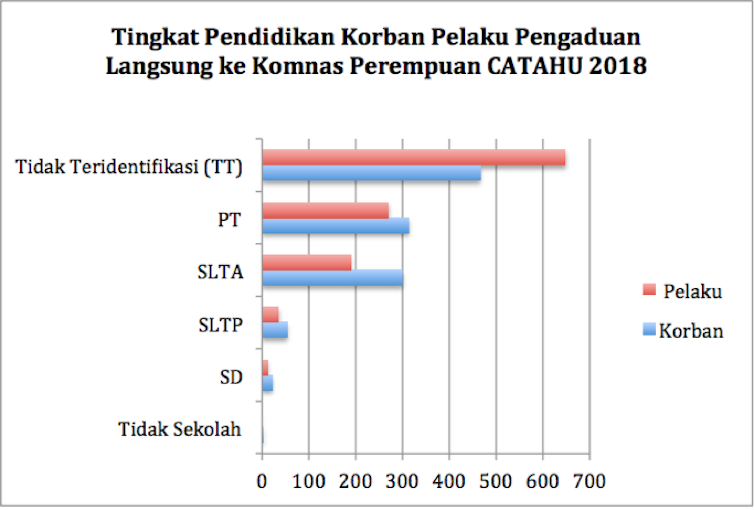

Tren yang sama juga terjadi di Indonesia. Data terakhir dari Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2018 menunjukkan stagnasi tingginya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dari tahun ke tahun.

Tulisan ini berusaha mengupas alasan mengapa kasus kekerasan seksual begitu marak di institusi perguruan tinggi dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.

Gunung es kasus kekerasan seksual di universitas di Indonesia

Baru-baru ini terkuak kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Pelaku diduga melecehkan temannya sendiri ketika menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Pulau Seram, Maluku pada bulan 2017. Sampai sekarang belum jelas penyelesaian kasus tersebut. Dari berita yang beredar, dalam penanganan kasus ini para petinggi kampus justru menyalahkan korban.

Apa yang terjadi di UGM merupakan gunung es dari penanganan kasus kekerasan seksual di pendidikan tinggi di Indonesia. Begitu banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus di Indonesia tapi penyelesaian kasusnya masih setengah-setengah.

Tak hanya UGM, [Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta dan sebuah kampus di Bali memiliki catatan hitam dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.

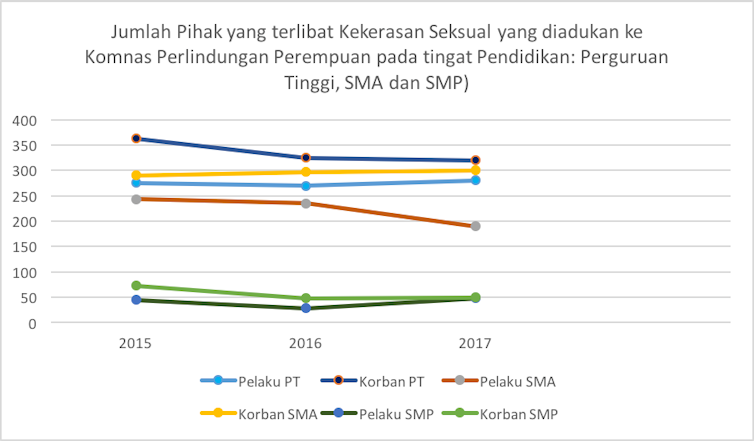

Data terakhir yang disampaikan Komnas Perlindungan Perempuan menunjukkan kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi di antara institusi pendidikan lain. Justru semakin tinggi tingkat pendidikannya, jumlah pelaku maupun korban pun semakin tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di tingkat SMA pun stagnan di angka 200-an.

Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2018.

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf

Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, jumlah korban dan pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak begitu mengalami perubahan.

Dari 363 korban dan 275 pelaku pada tahun 2015 menjadi 325 korban dan 270 pelaku tahun 2016. Lalu jumlahnya menjadi 320 korban dan 280 pelaku tahun 2017.

Hal ini menunjukkan keengganan dari pihak kampus menindak pelaku-pelaku kasus ini secara tegas.

Diolah dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 2016-2018.

Tindakan yang ditempuh pihak perguruan tinggi masih sebatas mengamankan nama baik kampus. Tindakan administrasi menjadi solusi yang paling sering dipakai untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual di kampus . Bahwa hukuman pidana dapat menciptakan efek jera pun hanyalah slogan dalam kasus kekerasan seksual di kampus.

Mengapa ini terjadi?

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus dikarenakan nihilnya perspektif gender dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual baik di lingkungan akademik perguruan tinggi maupun aparat hukum.

Lambannya penanganan kekerasan seksual di kampus menjadi buktinya. Dalam kasus UGM di atas, penanganan kasus yang lama dan berbelit-belit dari pihak kampus justru menghambat korban untuk mendapatkan keadilan. Artinya kampus yang berisi banyak kaum intelektual justru gegabah untuk tidak segera membantu penyintas mendapat keadilan melalui jalur hukum.

Namun ketika membawanya ke ranah hukum, belum tentu masalah akan selesai. Mental aparat hukum yang tidak sensitif gender justru bisa membuat korban trauma. Misalnya, ketika penyusunan laporan awal kepolisian seringkali korban ditanyai mengenai pakaian apa yang dikenakan korban. Pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan ini yang justru semakin melemahkan psikis korban.

Belum lagi korban harus melalui proses pembuktian yang berbelit dan lama. Selama tidak ada bukti penetrasi maka kasus kekerasan seksual itu sangat sulit diproses dalam hukum pidana Indonesia. Kasus UGM di atas, misalnya, sulit diproses dengan tidak adanya bukti penetrasi karena kekerasan terjadi dengan memasukkan tangan ke vagina. Selain itu, pihak kepolisian pun mengkhawatirkan akan kelengkapan bukti karena kejadian sudah berlalu cukup lama.

Apa yang bisa dilakukan

Jika UGM mau bergerak progresif, kasus di atas seharusnya menjadi stimulan terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Jika masih memikirkan nama baik kampus maka justru sikap yang tegaslah yang bisa mengembalikan nama baik, bukan justru mengulur kasus sampai satu tahun berselang.

Seandainya UGM bisa tegas mengusut kasus, pemerintah juga akan dapat mencontoh untuk memasukkan perspektif akan pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan.

UGM bisa mengambil contoh yang dilakukan salah satu universitas di Australia yakni Universitas New South Wales (UNSW) dalam menangani kasus kekerasan seksual. Mereka menyediakan portal tersendiri untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang di lingkungan kampus. Di sana dijelaskan mulai dari prosedur pelaporan ke pihak kampus, jaminan kerahasiaan pelapor, hingga jaminan bahwa kampus akan membawa laporan ke ranah hukum disertai dengan pendampingan psikologis bagi korban.

Pihak perguruan tinggi seharusnya mampu memberikan dukungan dan membuat prosedur yang tegas menindak kekerasan seksual. Jika perguruan tinggi yang menjadi tempat kalangan orang terdidik saja masih tidak memiliki perhatian penuh dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di dalamnya maka sulit untuk mendapatkan keadilan bagi korban.![]()

Nuresti Tristya Astarina, Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Post a Comment